|

Atelier écriture du 19 au 25 août 2018.

Découvrez les photos du séjour ....

http://aphanese.viabloga.com/news/lot-en-aout-2018-2

ELLE

Le muret couvert de lierre brûle irrémédiablement sous le soleil de fin de journée. Mathilde ne porte pas dans son cœur cette plante qui grimpe, s’agrippe, soulève les pierres de calcaire, se faufile dans les minuscules interstices. Si elle avait l’énergie elle arracherait les feuilles, irait trouver la racine pour la couper, que meure le lierre et respire la pierre. Un arbre poussé de travers est posé là pour tenir compagnie au muret. Lui seul pourrait peut-être lui offrir une fraîcheur relative afin de réfléchir en conscience. Elle aime ça ‘’réfléchir en conscience’’, mais depuis plusieurs mois Mathilde se presse de claquer des portes, d’éteindre la lumière de ses nuits blanches, de courir dans cette région qu’elle ne connait pas. L’arbre tremble, ses feuilles bruissent dans la chaleur de l’air, ses branches sont à toucher le sol. Mathilde se demande s’il peut tomber alors qu’elle s’assoit à ses pieds.

- Il me faudrait rester ici toute une vie pour le savoir. Serait-elle assez longue quand sans prévenir au détour d’un flash ma vie peut basculer.

Pour l’heure tout est paisible. Elle s’allonge sur les feuilles séchées au sol, qui frissonnent écrasées par sa présence. Elle voit un ciel à l’envers comme une beauté offerte à son regard mais il lui semble être arrivé de travers comme l’arbre au-dessus d’elle quand elle voit en son centre d’écorce plusieurs cercles, plusieurs vies. Cela la rassure.

Elle se souvient qu’avant de partir ce matin-là elle pensait tout savoir en vérité, mais réveillée au milieu de la nuit la question lancinante n’avait cessé jusqu’au matin : pourquoi moi, pourquoi ces images, ces perceptions, ces visions ? Elle s’était levée. À tâtons dans l’obscurité pour ne pas le réveiller elle était sortie de la chambre pour rester dans le noir quand les pensées s’entrechoquaient dans son crâne. Les semaines auparavant elle avait malgré tout continué à assurer un quotidien qui lui semblait futile. Elle n’avait parlé à personne de cette étrangeté. À personne. Faire comme si elle pouvait ignorer les images, courir plus vite que le passé. Poursuivre sa vie tranquillement restait son objectif. Avoir un enfant, deux peut-être. Elle allait se marier dans trois mois. À quoi bon tout bouleverser, sans doute tout foutre en l’air! Il l’avait retrouvée endormie recroquevillée sur le canapé. Il était 7h. Le visage de Mathilde était blanc. Un bouton de nacre percé de deux points clairs qui le regardait. Il avait été surpris de la trouver si maigre dans son sommeil. Elle restait silencieuse. Avec Mathilde tout était facile. Il lui avait tendu un café, elle s’était levée pour s’enfermer dans la salle de bain. Elle était en retard. Le soir il ne l’a reverrait pas, ni le lendemain, ni après. Ce seront des mois de silence, d’absence, de peur, de doutes, les pleurs, la colère. Il devra s’y résigner, le mariage sera annulé.

Mathilde s’est endormie sous l’arbre. Des babillages la réveillent. Un enfant et ses parents troublent la quiétude de ce coin perdu. Où vont-ils ? Peut-être au bord du cours d’eau là où court un chemin tracé jaune sur vert pâle. Elle aperçoit le miroitement du soleil sur l’eau à travers le feuillage. Les paroles s’estompent, le silence revient. Elle suit des yeux le vol rapide d’un papillon orange qui tangue, chavire, flotte comme un bateau en voyage là-bas où elle n’est jamais allée. Elle voudrait voir le volcan au-dessus de l’océan. Ici, c’est une barrière nonchalante qui ne sert à rien où se pose une pie. Où l’a-t-elle déjà vue ? Elle ne sait plus. Mathilde se lève, pose un regard sur le muret du cimetière et s’en éloigne comme à regret. Elle fait quelques pas sous la chaleur accablante, les mouches bourdonnent autour d’elle, elles l’agacent, elle fait de grands gestes pour les chasser quand elle voit un visage entre deux troncs sur une stèle au soleil apparu.

- Cette stèle au soleil est comme une scène, je l’ai vue. Et ce visage je l’ai vu en transparence, derrière un voile comme si volant sous l’eau je regardais vers le ciel. C’était si réel, si vrai. Ce visage avait un corps. Un autre corps se tenait un peu en retrait. Je ne sais pas qui c’est, cela reste une énigme. Ils se tenaient debout, ils étaient habillés. Ils étaient si heureux de me voir dans la grotte éclairée qu’ils dansaient la gigue, quand moi de voir leurs âmes j’étais transportée au-delà de ce monde.

J’en suis revenue de ce monde, mais je crus être dingue. Qui a déjà vu des morts dans une grotte qui n’existe pas danser la gigue ? Moi, Mathilde ! Non seulement je voyais mais j’entendais. Je l’entendais, ELLE. Je restais saisi comme au spectacle quand tout est trop beau, trop fort, trop puissant ou comme quand enfant on reçoit un cadeau celui commandé au Père Noël. Depuis des mois je cherchais cette femme, depuis des années, même sans le savoir. Elle, depuis ma naissance m’attendait et bien avant je crois.

- D’aucuns me croiront mais j’attendais Mathilde la fille du fils de ma fille. Elles ont le même prénom comme pour ne pas s’oublier à moi. La force de mon appel était de cette teneur qu’un nuage arrimé sur un dôme verdoyant aurait fondu comme pluie en orage. Nous savons combien l’eau est nécessaire à la vie et c’est de vie dont il est question. Cette question ‘’pourquoi moi ’’ prenait forme d’un mantra, de celui qui rend fou quand les esprits s’égarent. Fort heureusement, Mathilde ne s’est pas égarée, ignorante elle ne l’est plus et n’a jamais été folle. Moi je l’ai été folle à lier de désespoir et enfermée dans une chambre blanche. Un lit en fer, une fenêtre, pas de rideau, des barreaux, un parc, un mur de pierre recouvert de lierre. Tous les jours des cris derrière la porte, des pas lourds, une cavalcade, des cris encore, des clés qui s’entrechoquent, un charriot que l’on pousse, des portes qui claquent et le silence. Le silence qu’on appelle pour que tout s’arrête ou celui que l’on redoute où tout peut basculer. J’ai traversé le temps d’une guerre derrière ces hauts murs, connu la faim, le froid, la fosse commune à remplir… La Deuxième Guerre j’étais dehors recluse dans une maison où les araignées mangeaient les mouches, où la lumière était arrêtée par la poussière des vitres. Toujours pas de rideau à la fenêtre de ma chambre, à quoi bon ! Les gens m’évitaient, disaient à leurs enfants que j’étais une sorcière. Ils n’avaient pas tort, pour ne pas mourir de chagrin, il faut de la force et j’avais celle de l’acceptation muette. Elle m’a permis de voir le mariage de ma fille, celle que l’on m’a arrachée petite à l’hiver 1915 quand les pies se posent sur les barrières en bois à l’orée des près. Elle n’a jamais su que j’étais là. Par amour pour elle je me suis cachée, j’ai fait la morte et morte je l’étais dans mon cœur qui vibrait de la savoir se lier à cet homme bon comme peut l’être le bon pain …. Ils eurent un fils, doté d’une ribambelle de prénoms pour effacer et combler un vide dira Mathilde après notre rencontre dans la grotte éclairée. J’appelle cette rencontre une rencontre, mais ce n’est pas vraiment ça. Pas de thé, pas de petits gâteaux, non du tout, ce fut plutôt comme … un songe éveillé, comme une plume blanche posée sur l’épaule. Je l’avoue cela aurait pu secouer brutalement toute autre personne que Mathilde,mais comme vous le savez mon appel était lancé avec force et je savais qu’elle était prête à me donner une place après 40 ans de marche à reculons. Elle m’écouterait.

Mon corps reposait dans un endroit oublié. Mathilde arpentait les cimetières à la recherche d’une trace, d’un nom, mais ce n’est pas ici qu’elle me trouverait. Non. Elle était déjà venue en vain, je l’avais vu errer entre les tombes, scrutant, hésitante d’une direction à prendre, s’arrêtant. C’était en été il faisait chaud, j’avais peine pour elle et je ne pouvais rien pour elle. Je l’ai vu partir après s’être endormie sous l’arbre de travers. Elle a compris que mon corps était avec ceux oubliés des histoires que l’on ne veut pas raconter. Le temps devenait incertain, prompt à nourrir les pensées, les sautes d’humeur, les clameurs. Je suis morte avant de mourir, ils ont poursuivi leur existence. Certains dans l’ignorance de mon dégoût, les autres parés de l’amour invisible que je leur portais. J’ai fait comme j’ai pu quand ils me privaient d’actions et décidaient pour moi, quand ils m’ont privée de toi, quand ils m’ont enfermée. Ce qui me peine le plus c’est le silence, le noir, l’éclat blanc trop violent. J’aime les couleurs. J’ai gardé toute ma vie un ruban rouge, ils ne l’ont jamais trouvé, c’est celui que tu as maintenant chez toi. Oh ! Pas le même ruban on le sait bien

fil serpentin

incertain

se déroule du soir au matin

Suffit ! Marche et peine encore et encore. Ma lourde robe noire me pèse… j’aime te voir si légère marcher devant moi sur ce chemin.

Sauve-toi loin,

ne te retourne plus, coure,

n’aie peur de rien,

amuse-toi fillette

et si tu peux en passant

si j’osais te demander, en passant

mets-leur mon poing dans la face !

Amie de longue date, mange le fruit trouvé sur la plage. Je n’ai jamais vu de plage elle était pourtant si proche je la sentais presque. Une vague sur ma peau, mes pieds recouverts d’écume. Plombée je suis dans la ville, les trottoirs sont glissants et sales. Me laver. Il pleut, j’entends les obus qui s’écrasent au sol, la cathédrale tremble, qu’elle s’écrase alors puisque tout s’écroule sans état d’âme. Mon âme depuis longtemps oubliée nage seule au-delà des toits, je la vois la mer maintenant, il était temps mon enfant, ne trouves-tu pas ? Assez de larmoiements, de pleurs, de chagrins. Que dire encore quand l’encre s’arrête de couler et que le poisson préfère plonger de l’autre côté du ciel ? Je m’épuise, épuisette, chaussette, non pas de chaussettes, nus pieds je préfère, pas de bottines svp c’est possible ? » .

- Je l’ai écouté ELLE. Et je la vois qui arrache soudain sa robe noire. C’est le chant d’un oiseau qui se pose sur une fleur rouge. L’oiseau s’envole au-dessus d’une eau douce salée. Des larmes sur mes joues. Flotte une note cristalline comme un chapelet maintes fois égrainé au sein d’une église sombre. La foi se répand sur le dallage froid, elle ne suffit pas la foi pour sourire. Je sors de l’église. Il est temps de rentrer.

Vendredi au matin six mois plus tard…

Depuis, Mathilde visite souvent la grotte éclairée qui lui paraît être un caveau transformé, mais elle n’y voit plus la femme qui dansait. Mathilde est seule. Elle se rappelle, recolle les morceaux d’une histoire tronquée. Il faut du temps pour poser les questions aux vivants ignorants et/ou douloureux bâtisseurs de l’échafaudage qu’ils voudraient voir tenir debout jusqu’à la fin. Revenue comme une fleur, une fleur rouge flamboyant Mathilde se fâche avec ses proches, les bouleverse, se bouleverse. Ses questions embêtent son père, peinent sa mère, la curiosité naît chez sa sœur, son frère vadrouille. Elle se calme un peu Mathilde, elle est allée loin, il lui faut revenir, pas simple, elle tangue encore parfois. Elle garde quelque part chez elle l’unique photo de celle qui n’existait pas avant son voyage, l’unique photo de celle qui aurait même abandonné sa propre fille à la naissance disaient-ils ! Elle est assise très belle, très digne. Elle a une forte taille et paraît grande, un regard de Madone. Mathilde cherche une ressemblance, voudrait la serrer fort dans ses bras. À son côté une petite fille debout sur le banc en bois à posé sa main sur l’épaule de sa mère, elle doit avoir cinq ou six ans, ses bottines sont usées, mais elle est habillée d’une belle robe blanche, celle des dimanches avec de la dentelle et un nœud attaché dans ses cheveux. C’est une photo en noir et blanc. Mathilde aime penser que le ruban est rouge en cette année 1911.

Quelqu’un sonne à la porte. Mathilde se lève. Elle se sent cotonneuse, elle aime cet état de demi-réveil où rester plongée au creux du matelas est comme tomber du ciel pour arriver au monde et commencer à marcher. Elle aime sentir ses bras au-dessus de sa tête, les étendre, et se dire qu’elle ne sait rien, qu’elle a tout oublié. Dans la nuit toute proche, elle ne veut pas sauter dans le vide, mais nager dans les airs pour ne pas mourir. Elle veut toucher le coton pour s’y enfoncer et continuer à respirer. Ne pas s’étouffer avant d’ouvrir les yeux vers la lumière si le temps le permet. Elle veut devenir guimauve comme un nuage effiloché pour reprendre corps et se poser dans la course de l’univers. Revenir de la nuit qui laisse place au jour lui permet de sortir de la grotte éclairée. Entrer dans le monde au premier souffle. Naître est une affaire de silence où les montres par respect devraient s’arrêter au bord du lit. Mathilde étire ses bras au-dessus de sa tête, n’ouvre pas les yeux, pas encore. Elle est juste devant la porte…

Sensation de début du monde

Simone D.

20 - 24 août 2018 Cap Blanc

http://aphanese.viabloga.com/news/mongolie-2018-3 lien vers les 1ères photos du séjour

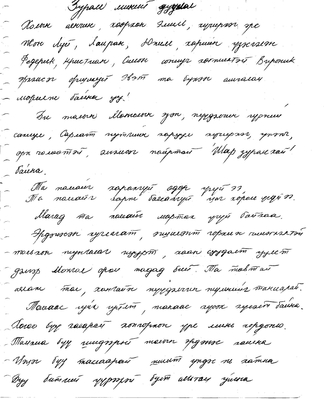

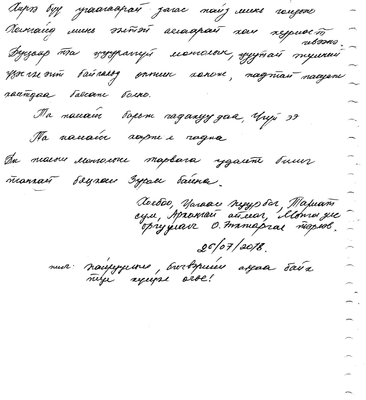

ENHEE notre interprète. ENHEE notre interprète.

Un silence

Une nuit entre éclairs et tonnerre lointain. Au matin dans une lueur de nacre s’éveille la steppe comme une pierre reçoit la rosée. Encore ensommeillée je me lève et reviens doucement au jour, je veux poursuivre le chemin commencé il y a peu, suivre le soleil et sa course des heures. Deux yourtes, trois cabanes en bois. Une petite fille en robe de princesse bleu azur court sur l’herbe rase. Quelques pas encore et sur ma droite une femme est assise à même la terre. Elle porte l’habit traditionnel mongol. Un deel bleu, usé par les années de pluie, de froid, de soleil, de neige, de vent. Dans son dos s’élève la montagne, devant elle, posé au sol, un carré de feutre usé, effiloché. Tout est usé et effiloché dans cette scène à l’arrêt semblable à une peinture. La femme est seule, ses cheveux sont coupés courts comme ceux d’un garçon et son visage fermé aux traits anguleux, buriné par le soleil de l’altitude lui donne l’air d’une nonne échappée d’un temple. Il me semble qu’elle porte son âme en dedans d’elle, loin, au plus loin. Je vois ses mains qui s’agitent au-dessus du carré de feutre sans comprendre pourquoi et je ne le saurais jamais. Je la vois qui flotte au-dessus du sol, mais cela est impossible. Cependant j’imagine qu’elle s’évade le temps d’un fugace instant. Une rêverie loin de la montagne, loin de la cabane en bois, loin du feutre usé, loin des yacks et des moutons, loin de l’eau froide, des seaux à remplir, du feu à allumer, du toono à fermer quand fouette la pluie. Son regard se pose au-delà des nuages blancs cotonneux. Il voyage sur le souffle du vent, s’égare dans l’espace sans une seule seconde quitter le feutre entre ses mains. Je l’emmène avec moi, mais elle ne me suit pas. Je voudrais rester avec elle, mais ne veux pas la déranger. Je n’insiste pas . Sa vie m’est inconnue et me semble inaccessible. Une vingtaine de pas plus loin - je les ai comptés- je me retourne une dernière fois. C’est son âme que je vois et quand elle lève les yeux c’est une princesse qui me regarde, une femme âgée fière de sa terre mongole, fière d’y être née et fière d’y mourir un jour.

Elle me laisse partir le cœur léger, je la remercie.

Bord du monde

360°. Rien et tout à la fois.

Deux croassements dans le ciel, un hennissement droit devant et l’eau de la rivière. Seul depuis un jour et une nuit. Seul sur la rive de la rivière. Seul au pied de cette falaise. Roches volcaniques. Seul sous le ciel, vaste et imprévisible. Je bêle et bêle encore. Me répond le vent. Il caresse l’océan blanc de mon dos. J’entends une mouette. D’où vient-elle ? Nous suivions tous ensemble, il y a quelques heures encore, la ligne colorée des fleurs. Une blanche, une jaune, la rose odorante qui a souvent ma préférence. Mais je suis seul maintenant, séparé des autres. Peut-être sont-ils rentrés dans l’enclos. Je suis perdu. Le soleil est implacable. J’aimerais rester allongé sur l’herbe rase et verte, j’aimerais serrer ma tête contre leurs têtes, sentir leur fraîcheur encore un peu. Quand un de nous disparaît il ne revient pas. Des choses se disent, des choses terribles. Je vois du rouge c’est impossible, non ! J’ai peur. Un chien aboie sur l’autre rive. Il trépigne. Un homme s’approche, le chien se calme. L’homme me regarde. Il balance d’un pied sur l’autre, les mains derrière le dos les yeux en forme de lune inversée, le sourire aux lèvres. C’est le comportement du prédateur. Le courant est puissant à cet endroit il ne pourra pas traverser. Ma peur s’évapore dans le tourbillon des remous, l’eau agitée devient mon alliée. L’homme pousse des cris, dit qu’il va venir me chercher, que tout va s’arranger. Je ne dois pas bouger, il tuera le loup, il donnera sa vie pour moi, je dois l’attendre. Cependant je vois un flot rouge ininterrompu couler des yeux de l’homme. Je pourrais m’y noyer. C’est le sang du bêlement horrifiés évanoui de la terre volcanique qui se réveille, c’est le sang de mes ancêtres, je le comprends qui coule des yeux de l’homme. Il crie à nouveau « que feras-tu seul dans la steppe, attends-moi » Une fulgurance comme une lame plantée dans ma chair déchire ma gorge. Mon cœur palpite. Je me souviens les nombreux disparus. Les nuages sont gris, lourds. L’eau du ciel gonfle la force du courant, gonfle le vacarme assourdissant. L’homme crie encore. Il entre dans l’eau saisit par cette force qui le dépasse. Je le vois brandir son couteau. Je le vois disparaître dans les flots. Le chien aboie, pauvre bête. Je m’enfuis. Je suis vivant.

Simone D. Jargalan Mongolie juillet 2018

Nu

Age.

Raconte moi cette histoire là.

Raconte moi la rudesse, le temps qui s’installe.

Raconte moi le moment où on avait besoin de peu, besoin d’un peu.

Le rire de Teguy, ses joues rouges et l’agneau bouilli.

Le coeur arrêté dans un poing.

Cette vie ôtée avec délicatesse.

Proche, si proche de l’essentiel.

Nu

Age.

Raconte moi comment cela est arrivé.

Quand l’homme a-t-il abandonné la terre ?

Délaissé.

Plus regardé.

Plus aimé.

Plus regardé.

Oublié.

Qu’avons-nous désappris ?

De nos mains désappris ?

Avons nous désappris les étoiles et la terre?

Désappris le temps, le silence et le vent ?

Désappris d’être là, dans l’instant ?

Nu

Age.

Toi, raconte moi.

***

Essence Ciel

L’instant est à moi

Au monde

Dans le bruissement de la vie

La respiration pleine

La respiration de la plaine

Le coeur éteint comme celui de l’agneau ?

Les larmes qui arrivent en nuées bleutées comme des criquets

Les larmes venues sans être convoquées

Qui auraient débordé comme le tsé tsé

Pour cacher la peine dans la plaine

Parmi les Zorums étonnés

Regarde disent-il

Comme tout est simple et bleu

Regard

Lève tes yeux, lève

L’air s’engouffre et la vie se fraie un chemin dans mes contrées

Etre là

Aujourd’hui et beaucoup de demain

Sortir de l’enclos et planer avec les Milans.

***

Au milieu de la steppe par temps d’orage, la foudre le frappa. Il rit. Une joie peu ordinaire l’emplit. Il aimait ces rendez-vous. Il les attendait presque, comme on attend un événement heureux, une douceur, un baiser.

La foudre frappait Tulga depuis son enfance. A chaque fois elle lui laissait une cicatrice. A cause fois, malgré la douleur fulgurante, elle lui apportait le réconfort de l’âme.

La première fois elle l’avait frappé au bras le jour de ses 5 ans devant la porte de la yourte. « Ne vend pas le peau du Yack avant de l’avoir tué » lui avait-elle chuchoté. Il n’avait pas du tout envie de se battre avec un yack, et sa mère faisait des galettes bien trop bonnes avec leur lait. Son bras endolori avait cicatrisé mais il lui restait toujours une certaine raideur.

A 10 ans alors qu’il était parti chercher de l’eau à la rivière elle l’avait frappé dans le dos. « Profite d’aujourd’hui » lui a-t-elle dit. La vie est une succession de moments, bons ou mauvais. Quand son père mourut l’hiver suivant, il comprit. Il garda toujours en haut de l’omoplate une cicatrice de la forme d’une lune qui le lançait les jours de pluie.

A 16 ans, la foudre le surprit dans la forêt alors qu’il était parti charger du bois sur sa charrette. Elle lui transperça le pied gauche et lui murmura: « Lève les yeux, passe du temps regarder la liberté des milans ». Il perdit 2 orteils et se demanda ce qui allait rester de lui.

A 25 ans, à la fête du Nadam elle lui ouvrit le coeur et lui chuchota: « Aime ». Il épousa Nyambou.

A 40 ans la foudre lui refit signe, un jour de grêlons sur la steppe, elle lui emporta l’oreille droite et lui murmura: « Le vent souffle mais n’emporte jamais les montagnes. »

A 65 ans alors qu’il ne pensait plus jamais la revoir, au milieu des chevaux sauvages, elle lui perça le flan: « la terre est à tout le monde comme le ciel et le monde ».

Il resta une vingtaine d’années avec son coeur ouvert, ses doigts de pied en moins, son omoplate aplatie, son bras raidi et son flanc meurtri.

Aujourd’hui par temps d’orage, au milieu de la steeple la foudre le frappa. Il avait 88 ans et son coeur s’était refermé depuis la mort de Nyambou.

Depuis, il l’attendait.

La foudre l’embrassa: « Viens, suis le vol des criquet viens. Cette vie là peut s’arrêter aujourd’hui. Ne résiste pas viens ». Il ferma les yeux et sourit. Il avait aimé sa vie.

Mathilde referma le livre « Mongolie , la foudre et moi » de Tsaga Sum. Elle s’approcha de Max qui était dans le coma depuis maintenant 3 ans et l’embrassa en haut du front : « Va, suit le vol des criquets va. Cette vie là peut s’arrêter aujourd’hui. Ne reste pas va. » Elle éteignit la lumière et referma la porte de la chambre d’hôpital. Le coeur de Max s’arrêta cette nuit là.

***

Le lac est paisible, bleu. Rien ne vient troubler son calme. Son eau est transparente et aussi immobile qu’une peau d’ours dépecée. Sur cette eau tannée: des canards, des cygnes, des aigrettes.

En dessous ça ondule, ça nageoire dorée, ça cours de la vie. Si on tend l’oreille on entend le lac jouer le Boléro de Ravel. Au loin, les abords boisés verts et touffus : fougères, crocus, cailloux ronds et pointus. Renards un peu plus loin. Cerfs aux yeux de biches.

Il n’y a pas âme qui vive mais pourtant nous sommes là et le soleil nous mordille. Lui pourrait-il dire que nous sommes vivants ?

Seuls le lac et les abords boisés sont reliés au ciel. Toi tu n’es relié à rien: ni au lac, ni à la terre, ni au ciel. La vie n’est ni bleue ni transparente ni paisible ni boisée ni renarde.

En une seconde la pluie est arrivée et le lac a débordé comme du lait. Les animaux ont péri.Tout a été anéanti d’oubli, fracassé, plié.

Quelques années plus tard, au prix d’efforts ardus la vie est revenue, plus dense et plus charnue. On dit d’ailleurs qu’à la place du lac ont poussé des saules qui n’ont jamais pleuré.

Aujourd’hui je t’ai enfin trouvé une place dans l’immensité de la steppe - il aura fallu aller jusque là - Ici l’horizon est à toi, tu pourras te reposer. Ecoute bien… on entend le Boléro.

Frédérique K-D

http://aphanese.viabloga.com/news/lot-mai-2018-2? lien vers les photos du séjour.

sur le lien suivant découvrirez le séjour de mai 2017

http://aphanese.viabloga.com/news/lot-mai-17?

celui de juillet et d'août 2017

http://aphanese.viabloga.com/news/lot-en-juillet?

http://aphanese.viabloga.com/news/lot-en-aout-3?

Famille

L’esprit a parfois de ces inflorescences, de ces tâtonnements, de ces hésitations, une sorte de pudeur, méandres de pensées qui, par la ligne courbe, nous mènent en ligne droite. Hier, un livre contant l’histoire de Cortez au Mexique posé sur les genoux, je m’abîmais au jardin dans la contemplation d’un nuage que rosissait le soir dans cette heure pleine de nostalgie où la chaleur éblouissante du jour s’abandonne lentement à la nuit. Mon âme vagabondait dans une mélancolie. J’entendais des pépiements liquides que l’épaisseur de l’air vespéral absorbait pour n’en laisser saillir que la pointe émoussée, j’entendais le cri plongeant des hirondelles, le crépitement des sauts de sauterelles, le grattement des fourmilières, l’écho sourd et moelleux de la terre assouplie, j’entendais le fin voile de pudeur que la brise jetait sur toute la nature, le chant d’îlot perdu du nuage sombrant à l’horizon, j’entendais le chant des albatros, j’entendais le frémissement de voiles vibrant au vent, les cris de la vigie, les chevaux hennissant sur une terre nouvelle, j’entendais les hurlements noyés dans la fournaise des indiens au bûcher, j’entendais les rires gras, les brassées d’écus d’or, j’entendais les glaçons tinter dedans les verres, les secrets s’échanger et trinquer les ententes, j’entendais une bombe explosant quelque part dans un rire de cristal, j’entendais Aznavour chanter à la radio, j’entendais une fanfare marchant en parade descendant le boulevard, j’entendais le chuintement de l’économe sur la chair de la carotte et la chair du navet et les borborygmes de la cuisson dans le faitout, j’entendais le craquement sec de pneus sur le gravier, le craquement sourd des glaciers sous le poids du soleil et celui de la terre qui se fendille, une portière qui se ferme. J’entendais le pleur muet d’un enfant de trois ans qu’on abandonne.

C’était une nuit encadrant une nuit. Il faisait chaud, on était en été, on la laissait ouverte sur les sommets des Alpes perdus dans les ténèbres. De mon tout petit lit, couvertures tremblantes tirées jusqu’aux narines, j’écarquillais mes yeux, n’osant le moindre bruit. Des pas au dehors, des pas venaient d’en bas, juste sous la fenêtre, du pied de la bâtisse, qui allaient et venaient. Des pas lourds et lents, des pas menaçants. Des pas qui semblaient ne s’adresser qu’à moi, insistants, crissant sourdement sur le gravier. A l’aplomb de ces pas, se découpant sur l’écran à peine plus clair des deux battants ouverts, l’ombre d’un bandit, chapeau abaissé pour mieux cacher ses yeux, pistolet au menton, cherchait à percer la nuit de la chambrée par la trouée de la fenêtre. Le bandit tremblait d’énervement quand soufflait le vent, il allongeait le cou et faisait fffffffff. Puis il tournait la tête et faisait shhhhhhhhhh. Je retenais mon souffle. Je voyais bien, le jour, quand le soleil tintait, que ce n’était qu’un arbre. Mais la nuit revenue je l’oubliais d’un coup. Ces pas et cette ombre, c’était moi qu’ils cherchaient. Moi, et pas les autres. Le dortoir, invisible, bienheureux, murmurait un petit bruit de succion, un léger ronflement, des draps que l’on froisse. Et puis c’était tout. Un silence lourd comme l’oubli. Et le monde de nouveau étouffait de ténèbres. Et moi je restais raide, gisant dans son linceul. Pas un geste ou je suis mort. L’ombre. Me renfoncer dans la nuit, au plus profond, disparaitre. Les pas. Rester enfoui camouflé sous la laine. Mordre la couverture, ne pas pleurer, ne pas crier. Touffeur de canicule. Bain de sueur. Les pas. Le bandit géant au dehors.

Alors je pisse.

Je lâche la bonde. J’arrose, de rage, de colère et d’effroi silencieux. Sans bouger sous les draps. Mon urine est un cri, une protestation. Y fallait pas ! Le pipi devient fleuve qui inonde la chambrée, emporte la bâtisse pour noyer l’autre dehors, un fleuve de pipi qui leur dira qu’y fallait pas. Je pisse, je pisse, effrayé, je pisse, j’exulte, je sens la lente inondation des draps et du petit pyjama, des draps et du matelas. C’est pas bien, je sais, mais tant pis pour la monitrice et pour la directrice. Je suis trempé, c’est chaud et c’est mouillé. Alors les pas s’éloignent. Alors, les pas s’éloignent. Mes yeux, d’un coup, se font lourds. Tout mon corps se détend. Je flotte. Ne plus bouger pour que ça sèche. Tant pis pour eux. Y fallait pas. Y fallait pas. C’est pas ma faute. Y fallait pas.

Le lendemain.

C’est un grand champ derrière la lourde bâtisse, par-delà la terrasse où tous les autres jouent, c’est une grande prairie où les herbes sont hautes et me dépassent presque. Je suis en son milieu, caché, seul, et je regarde le soleil descendre sur la montagne. Je baigne dans un air doré et tiède et doux et seul. Au matin je me suis fait crier dessus devant les autres. On m’a crié dessus. Très fort. On m’a tiré l’oreille, on m’a tapé sur les fesses, on a agité un doigt menaçant devant mon nez et pendant tout ce temps on me criait dessus, les autres n’osaient pas bouger, je crois qu’ils avaient peur mais étaient soulagés que leurs draps restent secs et j’étais seul et je faisais oui de la tête quand on me criait tu as compris ? dis, je te parle, tu as compris ? en me secouant par le bras, et ça a duré longtemps, un peu plus et je faisais pipi sous moi, mais j’ai eu peur qu’on me crie encore plus fort alors je me suis mis à danser d’un pied sur l’autre parce que ça pressait et on m’a laissé courir aux cabinets.

J’ai pas pleuré.

Et après, les autres ont ri et se sont moqués en faisant des pantomimes.

Le ciel est bleu au-dessus de moi, d’un bleu profond et tiède que rien n’accroche. Je sens la langue du soleil qui lèche ma paume portée en écran devant mes yeux. Le ciel est bleu. Je baisse ma main et regarde autour de moi le terrain en pente qui plonge dans le vallon et plus loin la ligne fière de la montagne qui, elle aussi, regarde le soleil. Leurs cris aigus dans mon dos me parviennent à travers une épaisseur de silence. J’ai pas envie de jouer. Et pas avec eux. Je ferme les yeux. Un fourmillement de points lumineux surgissent, s’étalent et se tordent avant de disparaitre et je vois le bandit, mais juste un instant, et puis je vois la nuit de ma solitude.

Et je reste sans pensée, sans pleurer, surtout ne pas penser.

La brise caresse mes joues et fait voleter mes cheveux. Je l’entends qui murmure doucement au creux de mes oreilles. J’entends… J’entends un coucou, là, sur ma droite, et puis les vagues sifflantes d’hirondelles qui vont et viennent dans le vaste ciel, les pulsations électriques des grillons tout autour, un bourdonnement de miel qui passe sur ma gauche, et derrière, au-dessus, un roucoulement de tourterelle, au loin les éternuements secs d’une volée de choucas, le bip-bip d’un oiseau solitaire qui se rapproche dans mon dos et s’éloigne en ligne droite, une fourmi monte chatouiller mon mollet et puis en redescend, une herbe haute chatouille mon nez, dans le vent la prairie fait fffffffff, et puis elle fait shhhhhhhhhh en se frottant contre mon ventre, une sauterelle claque à mes pieds et se pose un instant sur mon genou avant de repartir, une odeur rousse de fourmilière monte de la terre, une odeur de montagne, une odeur de soir d’été, et l’haleine chaude du soleil sur ma face, et partout des oiseaux qui rivalisent de pépiements jaune vif et de vocalises qui roulent comme une fontaine.

J’ouvre les yeux.

Nous sommes tous face au soleil, nous dansons dans tout cet or, cette eau d’or et de cuivre qui doucement inonde le ciel, dont le ressac au vent nous brasse, dans un sens et puis dans l’autre, souplement, les yeux plissés, tous ensemble. Toute la prairie est un ballet qui danse dans le soir. Et j’en suis.

Marc B.

Aphanese, Cap Blanc mai 2018

Par les oreilles

Il bruinait et la route était humide. Je regardais mes e-mails sur mon smartphone, la bouche sèche de fatigue. Je rêvais d'arriver vite à la gare pour prendre un café à la machine et allumer une cigarette. Puis la voiture a glissé avec nous dedans et lorsqu'il la remise sur la route, nous nous sommes pris un camion blanc en pleine face. La tôle, en se fracassant, a poussé d'horribles hurlements.

Je suis partie par les oreilles en perdant toutes les formes et les couleurs. Une banquise devant les yeux.

Alors j'ai entendu le monde entier. J'ai entendu la plainte des grillons et la sérénade du serpent mort. J'ai entendu la respiration des blés verts et l'ivresse de la mouche gorgée de merde. J'ai entendu les marguerites frissonner de timidité sous la pluie et l'inquiétude de ma mère. J'ai entendu les clameurs des touffes d'herbe entre les pierres, j'ai entendu leur triomphe et j'ai entendu aussi le rire des rides de son visage à lui quand il sourit. J'ai entendu les soupirs d'aise de la mousse épaisse digérer chaque petite branche grise le long des chemins. Les mêmes soupirs d'aise que Philippe Agard, mon oncle, lorsqu'il termine son repas. J'ai entendu galoper tous les scarabées de tous les pays et tous les chevaux de toutes les plaines aussi. J'ai entendu les débats silencieux dans les fourmilières, ceux un peu moins, dans certaines familles, quand on parle de politique. J'ai entendu l’essoufflement de la limace qui se hisse sur un tronc et l’essoufflement d'un gros porc quand il s'écrase dans du satin après avoir prit une gamine. J'ai entendu la clameur des iris et celle d'un peuple qui gronde en marchant dans la rue, les boutons d'or qui tintent dans les champs et le trousseau de clés du geôlier à sa ceinture. J'ai entendu le baiser de deux cailloux qui roulent dans une pente et celui plus immobile d'un fils à son père, penché sur son linceul.

Puis le blanc s'est transformé en noir. Un trou dans l'espace.

Alors j'ai repris connaissance par les oreilles. Les râles de mes compagnons tout autour. L'idée exacte que je me faisais de l'apocalypse. L'odeur de la peur et du sang. Les bateaux en carton dans la mer. Des hommes des femmes et des enfants pèle mêle. Reprendre sa respiration. S'auto-checker. Comme un animal. J'ai vu.

Pas tout à fait comme Jules César mais pas loin quand même. Je porte des lauriers sur le crâne et ma toge est immaculée.

Mai 2018

Lucile D.

Silence

Marchand du temps nonchalant sur le chemin, une invite à l’envolée au-dessus de l’eau couleur d’écorce, Lot, Mékong resserré, serpente dans la campagne verte à travers le paysage tranquille où un orvet sans patte apparaît sur le chemin bruissant des voix humaines aux regards aveugles, pas ralentis, le corps mou fait le mort mais il est mort l’animal, gueule ouverte, s'arrêter, j’imagine entendre le souffle court de la bête comme ferait le frottement d’un tissu contre un autre tissu, aucun doute mais le doute persiste, je résiste, une pierre roule, j’entend le chuintement calcaire, précis, un seul chuintement sur ce chemin, l’ouïe et le regard d’un autre humain capte se chuintement, première écoute dans un monde où la furie est de mise mais où la caresse de la feuille buissonnière à mon passage étend une douce couverture à mes côtés comme l’eau de la cascade qui courre sans retenue fait sa route sans soucis du dénivelé de terrain bordé de champs cultivés où les chiens attachés aboient dans le lointain, je ne vois pas, j’entend seulement, c’est suffisant les aboiements étouffés, calfeutrés, noyés, le braiement d’un âne soudain, animal isolé, parqué dans un enclos électrifié, cerné par la falaise et l’eau ruisselante, j’entend un coucou tout au long de la marche faire la valse à quatre temps par-delà les murs d’une maison aux pierres blanches, toit lisse où une cheminée laisse filer les sonorités d’une musique silencieuse qui s’évapore pour rejoindre la mélopée des oiseaux qui flirtent avec les singes accrochés aux branches des arbres drapés de mousse du côté nord mais les buis sont morts, drapés de draps blanc, les larges mailles laissent passer la lumière, il est trop tard maintenant j’entend la forêt être envahie de cris qui ne devraient pas s’y tenir, j’entend ... mais peut-être les singes ne sont-ils que des grenouilles, des crapauds en métamorphose, opéra loufoque où la note tiendrait le haut de la portée sur une clef de fa ou de sol celui où je marche, où l’herbe écrasée ne crie pas, je n’entend pas, où le bouton d’or ne chante pas je n’entend pas mais j’entend derrière moi un pas qui devance un autre pas, puis un autre, léger, vivant emmitouflé dans un foulard coloré, j’entend … une feuille bruisse dans le vent où s’écrit des mots volés à l’instant dans le ciel chargé de pluie au-delà de la falaise colorée tout autant , je ne dors pas, je rêve, je ne rêve pas … j’entend, là, derrière moi la vie qui me suit me dépassera lumière du vent joie intense symphonie vivifiante!

9 et 10 mai et autres minutes plus tard.

Cap Blanc 2018

Simone D.

L’Ennemi d’enfance

Prologue…

Tu devras, par soucis de précision, obsession du détail, décrire parfaitement le perron monumental, sa volée de cinq ou six marches de pierres tièdes, l’auvent pyramidal de verre bosselé, la rambarde de fer forgé sévèrement plantée dans la maçonnerie plate encadrant la porte.

Simplement décrire la pierre, cette couleur inconnue de ta jeune vie, jaune ocre, et ce rouge, que tu penses rouge et que plus tard tu apprendras qu’on le nomme Terre de Sienne. Tu devras parler de cette chaleur qui monte du sol, t’enveloppes, te figes, et te plantes, là, sur ces marches au soleil de midi. Tu te rappelleras cette immobilité, cette frayeur installée, paralysie de tous tes membres face à l’immensité qui s’impose, toi qui ne sais que l’horizon de la mer, toi que rassure le jour tamisé des sous bois de chênes et de châtaigniers.

Ici, devant toi, le vertige. Tu te tiens face au vide.

Tu rediras l’assaut des volutes d’air chaud, cet air que ta jeune vie ne connaît pas, le frémissement de la pierre, partout la pierre, partout autour et en toi.

Oui, tu te souviens.

Je me souviens retenir ma respiration, sans doute la bouche entrouverte, la beauté du regard noyé de larmes. Dans mes yeux dansent les montagnes, je me souviens l’instant tant redouté, dans le rideau liquide du flot salé qui s’écoule sur mes joues, une main qui s’agite, une main qui m’abandonne, une main qui se résout en un dos qui s’arrondit, et s’évanouit en contrebas d’un chemin de poussière, père aimant qui disparaît et crucifie le silence.

Comment écrire cet appel du vide et dire cette incroyable douleur que l’enfant subit, droit et digne.

Je me souviens m’arracher au désastre, me retourner, et fragile, emboîter le pas de la silhouette massive qui se tient au dessus de moi. Petit automate, jambes bâtonnets qui flottent dans une culotte courte, bleue, en tergal, le tissu du dimanche. Je et la silhouette massive passent le seuil de la porte, de ce moment il subsiste la nette impression d’un passage du chaud au frais, incroyablement frais, tellement frais qu’instantanément la petite chemisette gluante de la sueur de vingt heures de train, couvre mon torse d’un froid sidéral. A ma droite, sur le côté, le balancement de ma valise à petits carreaux rouges dans la main forte de la silhouette massive, ma valise emportée, un monde en suspens. L’espace temps se contracte dans le boyau qui m’amène au dedans.

Désormais, plus rien de possible, sinon mes intestins qui se tordent, mes orteils qui se recroquevillent aux lanières de mes sandales blanches du dimanche, pas feutrés qui glissent sur le plancher. Tout droit ce couloir, comment le dire aujourd’hui, sinon tout droit, assez long pour dire tout droit, parce que des maisons aussi longues, ça possède forcément de longs couloirs, c’est comme ça, et au bout du couloir c’est forcément comme ça aussi que tu le nomme parce que c’est les mots qui conviennent, c’est ceux-là qui conviennent tu vois, et au bout de ce couloir, une pièce sombre elle aussi, tu sais que ça s’appelle un dortoir, tu n’en avais encore jamais vu, eh bien voilà, ça y est, tu le vois maintenant, lits de fer, tubes luisants dans la lumière hachée qui s’immisce entre les persiennes des volets fermés, couvres lits rouge sombre, bleus sombre, et devant mon petit corps tremblant ce casier dressé, seul de tous les casiers disposés entre chaque lit, non, je ne sais plus combien de lits, inutile d’insister, je ne me rappelles plus combien, c’est maintenant que devant lui seul de tous les casiers demeurés porte ouverte, je perçois, masqué par les vapeurs sournoises d’eau de Javel, l’odeur de la multitude qui plane, solide, au dessus des traversins silencieux.

Doucement, parce qu’elle a senti ma main trembler dans la sienne, la silhouette massive descend à ma hauteur, pose au sol la valise, ma valise, sourire, douce voix, tu vas faire une petite sieste maintenant, tu dois être fatigué après ce long voyage, et après tu verras avec moi tes camarades qui sont déjà arrivés. Regard interrogatif, la silhouette attend une réponse, non, pas de réponse, j’aimerai bien, mais il faudrait d’abord enlever la plaque de feutre que j’ai là, collée au palais.

Alors toujours aussi doucement la silhouette aux gestes précis ouvre ma valise, commence de disposer les vêtements sur le couvre lit pour vérifier que toutes les pièces sont bien étiquetées à mon nom, lettres rouges sur bandelettes blanches cousues au revers de chaque vêtement, sous-vêtement, paires de chaussettes, liste complète de la garde robe bien en vue sur le rabat intérieur de la valise, tandis que lentement, pieds parallèles et seul au bord de l’abîme, je dépose mes vêtements au pied de ce lit qui n’est pas mon lit, qui n’est pas mon nid, et qui empeste le propre.

Yannick.D

les photos http://aphanese.viabloga.com/news/laos-18?

les textes et les photos du séjour 2017 :

http://aphanese.viabloga.com/news/laos-janv-fevrier-2017?

http://aphanese.viabloga.com/news/laos-2017?

Mékong

Ca n’était pas encore arrivé jusque là. Cette vallée perdue tapissée de rizières, cernée des ogives verdoyantes de collines pointant le couvercle blanc des nuages semble si reculée, résistera-t-elle longtemps ? Du centre de ce diadème émeraude on embrasse un vaste cercle couleur paille en cette saison sèche où le riz nourricier n’a pas encore monté, découpé en parcelles par les lignes des digues liserées de vert autour d’un cœur de terre. Plus loin, en lisière des rizières, comme déposées au pied des monts par le limon d’un fleuve quelques maisons dont le toit parait blanc sous la clarté céleste. Silence. Des oiseaux fusent. Un serpent tente de se réchauffer dans cette lumière sans ombre. Silence. Est-il matin, midi ou soir ? L’air est une présence. Lourde, palpable. Au loin, minuscules, un groupe d’enfants se pose un instant, glanant on ne sait quoi, les genoux au menton, puis repart se poser un peu plus loin et recommence encore comme une volée d’oiseaux. Leurs tout petits cris sont brumeux comme un songe picotant le silence.

Quelques jours auparavant sur le Mékong un vieux marinier remontait le fleuve. Assis à la proue sur sa chaise de paille derrière le cercle rayonnant d’une barre de navire il pilotait son long bateau plat, sa femme à ses côtés dans la cabine, assise à même le sol. Son pied nu de marin reposait sur une pédale connectée au caisson du moteur, sa main droite à laquelle manquait l’index manœuvrait le timon d’un calme oublieux. Son dos un peu voûté comme un soupir muet. Je sens venir la fin, semblait-il dire. Mékong mon foyer, mon père et ma mère, une vie qui s’écoule. Tes changements d’humeur, tes bancs de sable, tes tourbillons cachés, tes courants, tes rochers, tes rives grignotées, tes soleils et tes pluies. Mékong, esprit des ancêtres. C’était la saison sèche, Mékong était calme, engourdi. A genoux à ses côtés son épouse méditait tout en lissant sa robe. Là, frôler ces buissons noyés pour éviter ces écueils à fleur d’eau, un peu plus loin longer ce coude au plus près pour ne pas combattre le courant, ici lancer fort le moteur pour ne pas être déporté. Le fleuve change à chaque saison, il faut savoir le voir, déchiffrer ses rides, comprendre ses couleurs, ses écumes et ses souffles, écouter, observer, Mékong est le maître et nous sommes ses hôtes.

Dans la vallée une échancrure entre les monts laisse deviner d’autres montagnes bleues, plus loin sur l’horizon et puis d’autres plus pâles cachées par leur épaule.

Sur Mékong, flottant comme un insecte, le marinier passe au bas des piles d’un pont en construction. Des trains et des camions traverseront bientôt. Que deviendra Mékong ? Il regarde le fleuve, lève les yeux là-haut sur le tablier du pont qui marche sur Mékong, s’écarte de la fine brume de gas-oil, s’éloigne de la poussière, des étincelles de fer, laisse derrière lui le hurlement des scies, le craquement électrique des soudeuses, le grondement des treuils, des bétonneuses et des fouisseuses qui plantent dans Mékong de lourdes lances d’acier. Le combat est commencé.

Dans la vallée perdue, par une gorge dégagée, sous la conduite d’un guide levant un drapeau bleu et à la queue-leu-leu, un groupe de touristes vient d’entrer.

Marc B - aphanese, Laos 2018

------------------------------------------------------------------

Whenisnow ?

C’était un petit cahier, très fin et léger comme un courant d’air. Il était vieux aussi, comme en témoignaient quelques rousseurs sur sa couverture. Celle-ci était d’une couleur étonnante, comme une lumière de lune sur une falaise de craie. Rien n’y était indiqué au point qu’on ne savait de quel côté l’ouvrir. Quand on l’ouvrait quand même on voyait une écriture minuscule comme des traces d’oisillons dans la neige, finement tracée, supposait-on, à l’aide d’une plume effilée trempée dans une encre qui s’était violacée et presque effacée avec le temps.

C’est tout au fond d’une boite remplie de cartes-postales dans une brocante vide-grenier, qu’il l’avait trouvée. Il avait flâné entre les tables pour se dégourdir les jambes après six heures de route, plus intéressé par la vie et les curiosités de ce marché printanier que par un projet d’achat. Qu’aurait-il pu faire de ces vieux meubles bancals, de ces quincailleries inutilisables, de ces caisses de disques jaunis de vedettes inconnues, de ces livres cornés, tachés ou déchirés d’auteurs poussiéreux ? Non, ce qui lui plaisait c’était les gens, cette foule musardant, farfouillant dans l’espoir diffus, indicible, d’un trésor caché, c’était la rumeur muette de ces intimités familiales répandues dans la lumière crue du jour, toute cette humanité du passé où celle du présent venait rêver d’avenir.

Alors pourquoi diable avait-il acheté cette boite ? Il ne le savait pas. Elle contenait un vrac de cartes postales sépia et il avait remarqué que certaines d’entre elles portaient au dos un message manuscrit. La curiosité, peut-être. Oui, c’était ça : la curiosité. Sa mère aimait ça chez lui, sa curiosité. Elle devenait bien vieille, comment sera-t-elle quand il arrivera ce soir, elle semblait si fatiguée au téléphone. Il n’avait plus beaucoup de route à faire, il pouvait se détendre encore un peu sur ce parking.

Whenisnow ? Qu’est-ce que cela pouvait bien vouloir dire ? Quand est-ce, maintenant?… Qui donc avait bien pu écrire cela sur la première page du cahier ? Et pourquoi en anglais ? C’était la même écriture que sur toutes les autres pages, minuscule, si minuscule, tout en haut à gauche, comme pour la cacher aux regards. Il reposa le cahier dans la boite posée sur le siège avant à côté de lui. Une carte postale émergeait de sous la couverture. Il la prit. C’était une photo qui avait cette qualité floue et brumeuse des photos d’autrefois. Une femme en robe de mariée au bras d’un homme raide, que l’on devinait un peu rougeaud fixant l’objectif de ses yeux ronds, entourés de la noce devant un café. « Au rendez-vous des amis. » Il retourna la carte. (Whenisnow ?) Aucune mention manuscrite mais un titre : « Noce bellevilloise » suivi du nom de l’imprimeur et d’une date : 1913. Il releva la tête. Ils ont tous disparu. Il tourna de nouveau la carte et observa ces visages jeunes ou vieux, raidis dans leur pose. Deux enfants avaient bougé en se tournant vers un pigeon qui battait des ailes pour prendre son envol pendant les deux secondes où le photographe avait ôté le cache de l’objectif, ils faisaient comme une trace fantôme, un léger trait de pinceau, seul mouvement de vie dans le bronze amidonné de ce groupe d’hommes et de femmes paralysés par le on ne bouge plus du photographe. Ils sont tous morts, pensa-t-il encore. 1913. Même ces gosses ont eu le temps de devenir homme et femme, d’espérer, d’aimer. Regretter. Et mourir. Le temps d’une vie entière. Où sont-ils aujourd’hui les ossements de ces si vieux enfants ?Et ces deux-là… Aujourd’hui l’amour, les plans d’avenir, la couleur de la chambre des gosses. Demain la boue, les nuages moutarde, les barbelés et les shrapnells des maîtres de forges, la merde coulant du pantalon tremblant, la gueule cassée. Lui savait cela, mais eux ? Ils étaient trop loin pour les prévenir. Il regarda de nouveau ces visages tels qu’ils étaient alors un siècle plus tôt. Ce moment. Attention, on ne bouge plus ! Et déjà l’instant a disparu. Il les voyait figés dans ce maintenant qui avait existé, qui existait peut-être encore quelque part, ce groupe retenant sa respiration pour figer à tout jamais ce qui ne pouvait être figé. Et il pense à Albert, l’arrière grand-père, pour toujours ce visage énergique tourné vers la lumière, photo retouchée comme on maquille une face, dans ce cadre posé sur le napperon de dentelle blanche du buffet chez sa mère. Mort pour la France. Personne aujourd’hui ne sait plus ce que c’est que de ramper dans le sifflement des obus entre des gerbes de mort qui cherchent vos traces, dans la puanteur de glaise engraissée d’une hachure de viande humaine, dans la terreur du glissement au fond de cratères où attend le blanc tremblement de la vase qui vous aspire et vous suce et vous avale entier. Capote alourdie de boue, fusil qui grelotte, froid de la glèbe qui colle votre ventre, camarade hurlant maman en rentrant ses boyaux, pluie de fange et d’intestins, dents qui claquent, coulures de cervelle rose sur votre casque, creuser, creuser, creuser pour s’enterrer, dents qui claquent encore et toujours, hurlements tout autour, et ça tombe encore, et ça gerbe toujours, le copain qui s’envole embrasser les nuages et retombe en embruns gluants sur votre nuque, le monde est blanc, vaseux, vermeil, une tourbe labourée d’acier, arrosée de pisse et de sang, enrichie d’une fumure de chair d’homme, emblavure de dents blafardes sortant de crânes noircis, chiasse bourbeuse d’un vaste marécage où rien ne pousse hormis les fleurs lumineuses des fusées éclairantes. L’arrière-grand-père avait su, et il n’était plus maintenant qu’une photo et un nom parmi d’autres au pied d’un monument. Et un carré de blé perdu au creux d’un champ.

Plus tard il reposera la carte et reprendra ce cahier qui l’intrigue tellement. J’ai vu tout cela, lira-t-il après avoir tourné la page de garde, celle qui porte cette phrase sibylline qui continue de revenir s’échouer dans sa conscience (whenisnow ?), il aura beau la chasser comme on fait d’une mouche, comme une mouche elle reviendra bourdonner wennzznow, wennzznow, wennzznow. C’est dans ce bourdonnement qu’il lira de l’autre côté de la page de garde, j’ai vu tout cela, nous étions des dizaines, ils étaient des milliers, des centaines de milliers…

J’ai vu tout cela. Nous étions des dizaines, ils étaient des milliers, des centaines de milliers, une masse d’hommes et de femmes s’écoulant comme un glacier avec une puissance retenue, emportant tout sur son passage derrière ce carrosse noir tiré par quatre chevaux de nuit caparaçonnés de deuil. J’en ai survolé ce jour-là des bourdons graves et sombres résonnant jusque dans mes os. Une silencieuse lamentation montait de la foule, des discours étaient proclamés à chaque carrefour d’une voix forte et triste que personne n’entendait par des hommes à la barbe peignée, phrases enflées par la douleur où je reconnus des mots comme République, peuple, poète, liberté, Dieu mais aussi patrie, géant, histoire, immortel. Elles parlaient de « l’ardent défenseur du peuple », « l’infatigable avocat des miséreux », de « cet oriflamme républicain », de « cette conscience universelle ». Elles rappelaient des combats à l’Assemblée pour la justice sociale, l’égalité, la liberté, contre la peine de mort, contre l’esclavage, pour l’instruction publique. Personne au-delà de dix mètres n’entendait les petits hommes à la tribune qui, le chapeau à la main, rythmaient de grands gestes du bras des phrases ciselées tout exprès. De loin on devinait tout juste que la barbe bougeait - signe qu’elle parlait - mais des bribes ne vous en arrivaient que par vagues, retardées et désordonnées, colportées précieusement comme une onde sacrée de bouche à oreille par cette multitude attentive. J’y reconnus des visages de bourgeois reposés sortant de cols blancs amidonnés et ceux d’ouvriers tenant leur casquette respectueusement dans une main épaisse torturée par le travail. Tous avaient mis un ruban noir à leur boutonnière ou un brassard par-dessus leur veste de coutil. Nombreux étaient ceux qui étaient venus avec leur famille habillée comme un dimanche de messe. Nombreux aussi étaient ceux qui pleuraient discrètement, reniflant dans leur lourde moustache et leurs enfants levaient vers eux un regard étonné. Celui qui, si bien, disait leur injustice, celui qui, si bien, réclamait pour eux réparation sans jamais fléchir dans l’adversité, n’était plus. Sans ce phare éclairant leur misère, les verrait-on encore ? Une inquiétude les saisissait au-delà de leur peine. Alors ils s’étaient regroupés par club, par syndicat, par atelier ou par quartier. Et la longue procession avait suivi le corbillard d’un pas abruti de chagrin. Et là, loin de l’estrade où se succédaient ministres, députés et académiciens, si petits qu’on avait du mal à les différencier, on se poussait du coude « sais-tu qui parle ? », « que dit-il ? », et tout cela sans impatience car tant qu’on était là, tous ensemble, ça n’était pas vraiment vrai qu’il était vraiment mort. Tous les discours ne parlaient-ils pas de vers immortels, d’une œuvre immortelle, de discours immortels, ne disaient-ils pas que celui qu’ils suivaient était un immortel ? Du haut du Panthéon je les voyais pleurer et mon cœur se serrait.

Le texte s’arrêtera là. Il tourne les pages en tous sens. Le texte s’arrête là, les dernières pages du petit cahier sont blanches. Qu’est-ce que… ? De quoi s’agit-il donc ? Il a cherché. Il ne voit que l’enterrement de Victor Hugo qui puisse correspondre à cette description. Un témoin ?Un témoin… Un témoin, mais, quel témoin ? « J’en ai survolé… » Des ballons avaient donc suivi le cortège dans le ciel de Paris ? Il faudra qu’il montre cela à sa mère. Hugo, familiale vénération. Elle le prend sur ses genoux, lui raconte l’histoire de cet homme comme d’un héros de légende. Et qui osera dire qu’il n’était pas un héros cet homme qui entre au Panthéon le jour même de sa mort ? Mais il se mettra à douter. Du haut d’un ballon peut-on entendre tout cela, les discours, les réflexions de la foule ? Ca ressemble plutôt à un texte de fiction finalement. Il rouvre le cahier, tourne la page de garde pour relire ce texte. Et là, franchement il n’y comprend plus rien. Il mouille son doigt pour frotter les pages et voir si celles qu’il avait lues ne sont pas collées. Je jure que je l’ai vu, mais suis-je vraiment le seul ?… Ce n’est pas comme cela que ça avait commencé ! Où sont donc passées ces foutues pages ? Il retourne le cahier ouvert en le prenant par la couverture comme par des oreilles et le secoue. Rien ne tombe. Il regarde dans la boite, farfouille, ne trouve que les photos des cartes postales, soulève un peu ses fesses et glisse la main en-dessous, regarde à ses pieds. Merde, j’ai la berlue, s’était-il dit alors.

Je jure que je l’ai vu, mais suis-je vraiment le seul ?Celui-là partageait le peu de son pain avec les pigeons. Une maigreur d'os,la peau du visage étrangement violette, ou plutôt mauve pâle, une couenne tendue sur les saillies du front et des pommettes. La paupière était lourde, non pas épaisse mais lourde, tombante, comme frappée de torpeur ou d'une fatigue extrême, laissant l'œil à moitié ouvert comme au prix d'un effort épuisant de volonté. Mais ce qui frappait le plus c'était la bouche. Un trou noir. On ne pouvait la décrire qu'ainsi : un trou noir. Les lèvres étaient d'un rouge sombre et violacé. Leur bord intérieur, là où les lèvres se touchent quand elles se referment, était recouvert d’une croûte marron. Quand il parlait quelques fils d'une bave épaisse comme de la glue s'étiraient entre ces croûtes. On devinait alors, plutôt qu'on ne les voyait, des dents. Un tout petit peu de blanc, à peine, enchâssé dans une base épaisse et brune et couronné de noir. Couleur de muraille c’était un invisible, assis sur le trottoir toujours au même endroit. Quand quelquefois sa sébile tintait il l’inspectait d’un regard étonné. Parfois il pleuvait, parfois il neigeait, parfois il ventait. Il sortait alors une couverture de son petit chariot et s’y enroulait en marmonnant des grognements râleurs. Souvent pendant les nuits d’hiver elle se couvrait de neige que le soleil matinal faisait scintiller gaiement. Cette fois-là au creux de l’hiver la neige s’était accumulée sur ce petit monticule plusieurs jours et plusieurs nuits durant. Des traces de pas de toutes tailles creusaient sur le trottoir une piste qui le contournait, le laissant immaculé. D’une cornière je…

Il arrête de lire. C’est pas ça qui était écrit, c’était pas ça ! C’était autre chose ! Et ça, ça n’y était pas !Le silence bourdonne. C’était pas ça…Son cœur bat lourdement. Il claque le cahier, il ne veut plus le lire, il lui brûle les mains. Il sourit en y repensant, il s’était dit merde est-ce que je deviens fou, sur son lit de mort il sourit, rien ne disparaît vraiment, il reste toujours une trace. Il doit y avoir une explication. La fatigue de la route. Ca doit être ça. La fatigue. Il devrait se reposer avant de reprendre le volant. Je t’attendrai un peu pour diner mais prends ton temps, ne te presse pas, ne va pas avoir un accident, sois prudent. Elle lui dit toujours ça quand elle sait qu’il vient la voir. Elle a peur du coup de fil dans la nuit. Ca fait pourtant plus de vingt ans qu’il conduit !Il marmonne. Elle l’aura toujours vu comme un enfant. Son enfant. Oui, sa solitude la mange. Depuis que le père est mort qui d’autre que son enfant pour lier passé, présent et avenir et donner cohérence à sa vie ? Il met son blouson, prend ses clés sur le buffet et sort. Pont du premier mai. Il fait beau. Il va faire beau. Le soleil brille d’une fraîche lumière. L’air sent bon. Muguets. Peu de voitures. Oui, ça doit être la fatigue.

Pour casser la longue monotonie de l’autoroute il se décide à allumer la radio. Une voix chaude mais nette et précise. . .plus précisément à votre question, définir l’espace et le temps est impossible car ces objets sont des éléments irréductibles de la réalité. Si on essaie de définir l’espace on pourrait dire, par exemple, que c’est ce qui sépare deux points au moins. Mais on doit alors poser la question : qui les sépare comment ? Dans l’espace ou dans le temps ? Le raisonnement se referme alors sur lui-même. Il convient de noter que pour qu’un point ne soit pas virtuel mais bel et bien réel il doit au préalable s’inscrire dans l’espace. Chercher à définir l’espace (« ce qui sépare deux points ») requiert donc d’accepter au préalable que ces points existent ce qui revient à accepter une notion que nous n’avons pas encore définie et qui est précisément celle que nous cherchons à définir. Six heures qu’il roule, il n’en peut plus, il faut qu’il s’arrête pour se détendre les jambes, il a une de ces envies de les allonger, de les étirer loin loin loin, prends ton temps, sois prudent, surtout pas d’accident. L’espace est donc une donnée irréductible que nous percevons, dont nous savons que tous perçoivent l’existence, mais que nous ne pouvons définir que par elle-même. Il faudra qu’il pense à nettoyer son pare-brise. Avec tout ce soleil, cette pellicule de lumière l’empêche de voir correctement la route. Il en est de même du temps. Le temps est ce qui sépare deux évènements… dans le temps. On bute ici aussi sur l’irréductibilité de cette dimension. Cette irréductibilité explique notre difficulté à comprendre les théories d’Einstein. Que l’espace se contracte (non pas les distances mais l’espace lui-même), que le temps se contracte (non pas l’écoulement du sablier, mais le temps lui-même) est difficile à comprendre car on ne peut se l’expliquer par un changement intervenu dans l’un de leurs constituants puisqu’ils sont en eux-mêmes leur unique constituant. Nous vivons donc dans un monde permis par deux éléments essentiels que nous connaissons, percevons et mesurons mais que nous ne pouvons ni définir ni expliquer. Luison-sur-Moiret, Grande brocante vide-grenier, 1er mai 13h à 18h, Place du marché. Sur panneaux et poteaux l’affiche en grandes lettres rouges et noires sur fond jaune. Dès qu’il sera sorti de l’autoroute il la verra cette affiche. Mieux qu’une aire de repos fadasse et ennuyeuse. Il aura tourné son volant en suivant les panneaux indicateurs. Quand il y sera arrivé, la Place du marché est cernée de barrières métalliques qui en interdisent l’accès. Il s’était alors garé sur un parking dans une rue adjacente. Le soleil chauffe son dos, il enlève son blouson. Il le remet, la fraîcheur est tombée avec la nuit. Il a envie de la brûler cette boite avec tout ce qu’elle contient. Elle lui fait peur maintenant. Or, sans espace et sans temps le monde n’existerait pas, il ne se déplierait pas, ne s’écoulerait pas. Einstein nous dit que E (l’énergie contenue dans la matière) est égale à mC2. Dit autrement, E/m=C2, où « C » est la vitesse de la lumière c’est-à-dire une relation entre espace et temps. S’il n’y a plus ni espace ni temps, ce qui définit la matière (l’énergie et la masse) n’existe plus. Ce n’est pas qu’elle soit alors égale à zéro, mais qu’elle n’a plus aucun sens.

Vingt euros le lot Rapide calcul, ça n’est vraiment pas cher, à Paris ils vendent la carte postale ancienne à un euro pièce, voire deux euros. Mais sa curiosité Est un vilain défaut le tance du doigt Annie en souriant. Quand il repensera à tout ça dans trente ans il se demandera s’il n’a pas tout inventé. Il reprend le cahier avec nervosité. Sur la page de garde whenisnow ?n’a pas bougé. Et derrière, J’ai vu tout cela. Nous étions des dizaines, ils étaient des milliers… Ah ! C’était donc bien la fatigue ! Il s’est installé plus confortablement et a repris sa lecture.

J’ai vu tout cela. Nous étions des dizaines, ils étaient des milliers en cette aube d’été, poussés à coups de crosse, poussés dans des camions qui fumaient dans les rues, femmes, hommes, enfants, livides, l’épouvante comme masque…

Il soupire agacé, mais putain de nom de dieu de bordel de merde ! Mais-putain-de-nom-de-dieu-de-bordel-de-merde !

…et les autres, tous les autres qui regardaient, dans chaque rue de la ville, certains comme au spectacle l’excitation dans l’œil, d’autres comme au tombeau la honte en son cratère, cette pluie d’étoiles tombées à terre ramassées à la pelle pour en faire un bûcher. Ce qui nous frappait tous c’était ce grand silence résonnant des appels d’enfants et de leurs mères au centre de ces foules et de ces ailes noires, silence et cris d’enfants, cannes mal appuyées par des poignets branlant, hirondelles qui, ce jour-là, faisaient un grand hiver. J’en ai vu d’autres plus tard, par une nuit d’automne, embarqués dans des cars, et jetés dans le fleuve comme des paquets sales. Hirondelles vous êtes des oiseaux de malheur, des oiseaux de malheur, des oiseaux de malheur.

Il avait jeté le cahier dans la boite en s’encoignant contre sa portière. Il avait tourné la manivelle de la vitre avec plus d’urgence qu’il ne voulait, sa tête est au-dehors, inspire, inspire la fraîcheur nocturne, les yeux glissent et papillonnent, coup d’épaule sur la porte, les pieds frappent le bitume, l’auto est au loin dans la douceur comme un gros scarabée qui brille, ouverte, plafonnier allumé. Il avait tremblé en allumant une cigarette. Pour le premier anniversaire de la mort de sa mère il n’était pas allé travailler. Il reste chez lui, douloureusement prostré. Elle est encore si présente. Et puis la radio, encore, pour diluer le silence, pour dissoudre sa présence au moins un instant, pour vivre et respirer. C’est lui qui aura eu le coup de fil nocturne, finalement. Et si je ne passe pas cette nuit, pense-t-il en remontant la couverture sur son corps de vieillard décharné et flapi à l’hôpital, qui recevra l’appel ? Il est seul maintenant. La vieillesse est un naufrage dont on ne revient pas.

Je me suis toujours demandé ce que c’était que le temps. Le passé n’existe plus, le futur n’existe pas encore. Et pourtant le présent (c’est-à-dire le temps) est du futur devenant passé. Du rien devenant du rien de manière ininterrompue. Car si chaque instant de cette écoulement d’instants qu’on appelle le présent s’arrêtait ne serait-ce qu’un millionième de seconde cela signifierait que le temps peut faire une halte aussi minime soit-elle, ce qui est impossible vous en conviendrez. Comment cette chose si fugitive et si abstraite peut-elle être pourtant la plus solide qui soit ? La plus permanente ?La plus réelle ? Celle qui contient tout l’univers, pourrait-on dire.

Pensez à un cercle. Savez-vous ce qu’est un cercle ? (Etrange, est-ce la même voix que celle du premier mai de Luison-sur-Moiret qui discute avec l’animateur ?La mémoire peut être parfois étonnamment précise, faisant renaître ce qui avait disparu et on se retrouve tout entier dans ces odeurs, cette lumière, ces émotions si puissamment présentes qu’on voudrait maintenant les retenir pour s’y perdre en conjurant le temps, les garder comme un refuge où se blottir en temps de peine. Rien jamais ne se perd, il reste toujours une trace, toujours une trace.)

Voyons…Un cercle n’est-ce pas une figure géométrique plane dotée d’un centre et dont tous les points sont équidistants à ce centre ?

(Seulement, lui, cet instant de Luison-sur-Moiret, cet instant-là, ce qu’il veut, c’est l’oublier. Définitivement. Alors pourquoi continue-t-il d’écouter cette radio, fasciné et comme sans volonté ? Pourquoi continue-t-il d’écouter cette voix dans le poste ? Elle l’attendait ce matin-là. Je me suis fait du mouron toute la nuit, tu aurais pu appeler. Je ne voulais pas t’inquiéter et le temps a passé si vite, il faisait déjà grand nuit quand je m’en suis aperçu et tous les cafés étaient fermés, impossible de trouver un téléphone, pardon, je serai plus attentif la prochaine fois. Bon, c’est passé, tu n’as rien, c’est le principal, as-tu mangé, au moins ?)

C’est une définition, en effet. Mais il y en a une autre. Un cercle est un cas particulier de polygone. (L’entend-il dans la cuisine ? Il prête l’oreille, se lève et va voir. Non, personne. Elle n’est pas là.)Un cercle est un polygone régulier mais dont les côtés sont en nombre infini et de taille infiniment petite. Vous avez raison, en passant du futur au passé le temps ne fait pas de pause. Ce passage est infiniment court. L’infiniment petit n’étant pas distinguable du zéro tout en étant différent de lui… Pardon, je vois que je vous ai perdu. Comment vous l’expliquer… On peut décrire le zéro comme un zéro suivi d’une virgule et d’une infinité de zéros. Et l’infiniment petit comme un zéro suivi d’une virgule puis d’une infinité de zéros suivie de 1. Si deux personnes décrivent ainsi, l’une le zéro, et l’autre l’infiniment petit, un observateur extérieur les écoutant ne pourra jamais décider lequel décrit le zéro et lequel décrit l’infiniment petit car ce dernier, en énumérant les zéros qui suivent la virgule, n’atteindra jamais ce 1 fatidique puisque la suite de zéros le précédant est infinie. Le zéro et l’infiniment petit sont donc indiscernables l’un de l’autre. L’infiniment petit est donc… du rien. Mais c’est un rien qui n’est pas rien. Et cela change tout ! Car une infinité de ce rien-là (de côtés de taille infiniment petite) permet au cercle d’exister. Une infinité de temps infiniment petits équivalant chacun à rien permet au présent de s’écouler éternellement.

Sur son lit d’hôpital le soir de son quatre-vingt dixième anniversaire il pense, y a-t-il quelque part dans l’univers un endroit où chaque instant reste vivant pour toujours, où l’aïeul Albert continue de griffer la terre pour échapper à la mort, où Annie se cambre en gémissant une larme cette nuit de leur premier abandon, où sa mère contemple la campagne au-delà des carreaux en l’attendant ce jour où il avait trouvé cet étrange cahier ? Il avait passé une grande partie de la nuit à faire les cents pas autour de son auto en la surveillant du coin de l’œil. Ce ne sera que quand la lumière du plafonnier commencera à faiblir qu’il approchera, méfiant. Il glisse une jambe hésitante sous le volant et finalement s’assied sans quitter la boite du regard, la boite où le petit cahier semble luire de l’intérieur comme un sortilège d’autre monde. Et elle, où est-elle, pense-t-il en entrant dans sa chambre chez elle, ça n’est pas vrai qu’elle est morte, elle doit bien être quelque part, mais où est ce quelque part ? Il a envie de l’appeler, peut-être l‘entend-elle de là où elle est, peut-être répondra-t-elle ? Il hoche la tête, incrédule, en refermant la porte d’entrée avec deux tours de clé avant de se tourner vers l’escalier. Il n’arrive tout simplement pas à croire… il n’arrivera jamais à croire… jusqu’au bout de sa vie il ne pourra croire que ce qu’il a lu cette nuit-là… A-t-il rêvé tout cela ? Il avait voulu en avoir le cœur net une dernière fois, mais après cette dernière lecture (elle commençait - était-ce une blague ou un cauchemar - par encore autre chose : Les toits de la ville s’étendent devant moi, brillants sous le soleil…), scandalisé, il prend une décision radicale, sa santé mentale en dépend, ça ne peut pas être, donc ça ne doit pas être, alors il brûlera cette boite et tout ce qu’elle contient. Il cherchera toute sa vie à l’oublier, sans y parvenir. Whenisnow ? Quand est-ce, maintenant ? Le fils d’une amie, qui fait des études, lui dit mais le présent n’existe pas, notre perception du présent n’est qu’une reconstruction d’un passé multiple, la lumière du soleil met huit minutes à nous parvenir, celle de la lune une seconde, le son se propage plus lentement avant de frapper nos oreilles, toutes les informations de notre environnement mettent un temps plus ou moins long pour atteindre nos organes, et tous nos sens mettent du temps, certes infime, pour cheminer de nos organes à notre cerveau et être traduits en perception consciente. Le présent n’existe pas, nous vivons tous dans le passé.

Les toits de la ville s’étendent devant moi, brillants sous le soleil, de leur douceur d’ardoise. Courant sur la ligne d’horizon opposée au soleil matinal l’humidité du jour laisse voir sur le ciel bleu une trace blanchâtre comme un fin voile de tulle. Il fait un peu chaud. En contrebas les arbres sont chargés de feuilles. Entre deux courants d’air, je tourne et cherche. Là, ce beau platane empli d’ombres et de vert. Place St-Michel. L’archange n’en finit plus de terrasser le dragon, trois gars et une fille font du break dance devant un demi-cercle de badauds, un peu plus loin quelques personnes font les cent pas, scrutant les alentours en regardant leur montre. L’ombre est bleutée. Il fait beau. Je tourne la tête et lève un œil. Un tout petit nuage blanc aux contours de duvet de colombe glisse lentement. Ventre chaud de ma mère. Je m’enfouis dans sa blancheur au sortir de mon oeuf. Mais voilà que les bords du petit nuage commencent à fondre calmement comme un flocon de neige alors qu’il se déroule, s’étire et s’effiloche en silence. Je pousse un cri qui roule sur la foule, indifférente. Maintenant le nuage se scinde en deux petits ilots retenus par un isthme éphémère. Un des ilots se tord, se tord et s’évapore. Au fur et à mesure ce qui reste du nuage perd de sa blancheur et se teinte de bleu. Puis il pâlit encore en prenant tout son temps comme un rêve qui s’en va au matin, qu’on ne peut retenir, qui glisse de la mémoire et s’écoule dans le néant. Encore un peu et il n’est plus qu’un fin entremêlement de fils de coton, puis de soie blanche et puis le bleu les dissout à leur tour et à leur place il n’y a plus rien qu’un souvenir qui se dissipe aussi. J’ai beau protester contre cette disparition impuissante, personne ne me prête attention. Il y avait un nuage, un tout petit duvet d’enfance et il ne reste plus rien qu’un ciel bleu souriant comme font les prélats sur une indifférence vide. Je m’envole pour voir s’il n’est pas réapparu plus loin comme il a disparu ici. Mais non, le ciel reste d’azur, impassible d’un bout à l’autre de l’horizon. Plus rien, plus une trace, un bleu lisse comme l’oubli.

C’est en tournant la page qu’il voit, coincé dans la reliure, un minuscule duvet de pigeon taché d’encre violette.

Marc B. Laos, 2018

|

|